気づいたらスマホばかり触っていて、これはヤバイと思いこの本を読んでみることにしました。

この本からぼくが感じたことを自分用のメモとして上げておきます。

デジタル・ミニマリストとは?

デジタル・ミニマリストと聞くと、インターネットなどを完全に拒否して昔ながらの生活を送る人のようなイメージを持つかもしれません。

でも、デジタル・ミニマリストはデジタルを拒絶するものでは決してないんです。

デジタルツールの良いところはしっかりと取り入れながら、自分にとって大切なものを確保する。そういうスタイルで生きる人のこと。

自分で本当に必要なものを取捨選択していくのがデジタル・ミニマリストです。

「孤独」が大事

スマホが普及していつも誰かと繋がれるようになった今、欠乏しているのは孤独。

自分を内省する時間はとても大事で、その時間がなくなってしまったことによって現代は深刻なメンタルヘルスの問題が起きています。

とは言え、いきなりスマホを解約して大昔のようなアナログな生活に戻るのは無理な話です。

そこで大事なのは、スマホなどのデジタルツールとのうまい付きあい方。

自分に本当に必要なものを選び取って、自分と向き合う孤独な時間を取り戻していくべきですね。

自分と向きあう時間の作り方で手軽なのは散歩です。散歩こそ自分と対話できる絶好のチャンス。

毎日30分でもいいので一人でただ歩いてみるのも良いかと思いました。

ドイツの哲学者・ニーチェはとても長い散歩をしていたそうで、1日に8時間も歩いたこともあったのだそう。

そしてこんな言葉の残してます。

歩いて到達した思想にのみ価値がある

いかに自分と向き合って深く思考することが大切か教えてくれているようです。

また、フランスの哲学者・ジャン=ジャック・ルソーも散歩についてこんなことを言ってます。

ほかに何もせずただ歩くとき、田園は私の書斎となる

スマホを持たずに散歩に出るのもいいものかも。

散歩の効果については他にもいろんな人が言及していて、歩いているとふと困難だった問題の解決策がひらめいたなど大きなメリットがあるようですね。

デジタルかたづけ

いったん自分が使っているスマホアプリを棚卸ししてみよう。

使わないのに入っているアプリ、気づいたらずっと見ているアプリなどを一旦きれいさっぱり消してみます。それがデジタルかたづけ。

これのポイントはアプリを今後永久に使わないのではなく、一時的に使わないようにした上で本当に自分にとって必要なものなのかを見極めるんです。

3ステップで行います。

- 30日の期限を決めてスマホから必要ないアプリを削除する

- 30日間の間に他の楽しくてやりがいのある活動を見つける

- 30日後にアプリをスマホ入れる。この時には必要かどうかを厳格に判断して入れる、入れないの判断をする

まず「アプリを削除する」ですが、ぼくはTwitterとFacebookのアプリを削除しました。

はじめは不安だったけど、削除しちゃえばなくてもそれほど不便とも感じませんね。

そして一番大事なのはステップ2の「やりがいのある活動を見つける」です。

ここで見つけた活動が、これまで無駄に時間を浪費していたものの代わりとなります。

ぼくにとっては何かな?ピアノか読書かな。実際に手を動かして何かを作るのもいいそうですよ。

そして30日経ったらスマホに削除したアプリ(SNSなどのサービス)をもう一度入れるんですが、しっかりと必要かどうか判断して再導入するか決めるのがとても大事です。

生活にどんなメリットがあるのかをしっかりと考えます。「単に便利だから」などという理由ではダメで、「生活に必須」くらいでなければ再導入してはいけません。

「便利」と「必須」は混同しないように!

再導入の基準を上げるとこんな感じ

- 大事なことがら後押しする(メリットがある程度ではダメ)

- 大事なことがらを支援する最善の方法(最善でないなら他を探す)

- いつ、どこでそれを利用するかを具体的に決める

自分がこう生きたいと思う生き方。それをしっかりと実現するために最もそのアプリ(SNSなどのサービス)が役に立つのなら再導入するという感じでいいかと。

もっと他にいい方法があるのならそっちを利用します。

こういう質問を自分にしてみるといいでしょう。

- そのサービスにはどんな価値がある?

- もしその価値ある機能が課金されるとしても使いたい?

- 課金されても使いたい機能はどれほど残った?

もし課金してまで使いたくないものばかりなら、それは生活に必須ではないんでしょう。

あとは、サービスを使う時間や場所もしっかり決めておきましょう。ぼくは基本的に食事と寝る前だけ使っていいようにしています。

SNSの問題点

人間はもともと他者とのつながりに強い関心を持つように進化してきました。

SNSも他者とのつながりを利用するサービスで、まさに人間の性質をうまく利用してここまで大きく成長を続けてきたと言ってもいいでしょう。

SNSの根本にあるのはいかにユーザーの時間を奪うかです。

こういうのをアテンションエコノミーというのだそう。ユーザーの注目を経済的な価値と見なすもので、その情報が優れているかどうかはどうでもいいという考え方。

アテンション‐エコノミー(attention economy)

アテンションエコノミーとは – コトバンク

人々の関心や注目の度合いが経済的価値を持つという概念。インターネットの普及が、情報量の爆発的増加と情報そのものの価値の低下をもたらし、情報の優劣よりも注目を集めること自体が重要視され、資源または交換財になるという傾向を指す。1997年に米国の社会学者M=ゴールドハーバーが提唱。関心経済。

つまり劣悪な情報であっても、ユーザーが感心をもってくれれば経済的に価値があるっていうことです。

SNSはユーザーが自社サービスを使えば使うほどお金になるので、いかに多くの時間を費やしてくれるかに焦点をあわせてサービスが作られてきたんです。

赤く目立つ通知バッチが気になって仕方ないですよね。ぼくもすっごく気になります。

Facebookの場合はあのボタンはもともと青色だったんだそう。それを赤色に変えたら反応する人が急増したそうで、今ではあの赤いバッチが定番になってしまってます。

自分の投稿が誰かに見られて「いいね」がつくと、あの赤いバッチが表示される。

赤いバッチを見てユーザーは快感を覚え、赤いバッチが表示させようとどんどん投稿を繰り返す。

ぼくらはSNSを頻繁にチェックして赤いバッチがあるか確認する、いわば「デジタルスロットマシーン」にのめり込んでしまっているわけです。

社会的承認が得られているのかどうかが気になって仕方ない。これがSNSにハマってしまう仕組み。

ホリー・シャキアはこのように言っています。

いまの時点で言えるのは、リアルの世界での人間関係をソーシャルメディアの利用で置き換えると幸福度は低下する

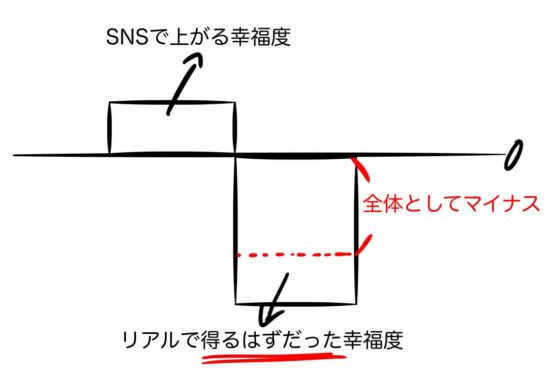

どういうことかと言うと、たしかにSNSを使って幸福度が上がることはあるそうです。

でも、それを上回るリアルの世界での幸福度が失われてしまっていて、トータルでマイナスになってしまっているということらしいんです。

これまで人間は対面でのコミュニケーションで大量の情報を扱って処理してきました。

言葉や身振り、雰囲気などテキストだけのコミュニケーションでは伝わらない情報です。

これまでのコミュニケーションでは高度な情報処理能力が必要だったけど、これが「いいね」に置き換わってしまうのが問題。

ぜんぶ「いいね」で済むじゃないと脳が学習してしまうと、これまでの高価値の会話は生活から追い出されてしまうことになります。

くどいですが、SNSはユーザーの注目を集めて時間を自社サービスに費やしてもらうことで利益を得ています。

延々と流れるタイムラインを眺めたり、「いいね」の数をずっと気にするのは自分の人生にとってそれほど価値のあることなのか?

それをしっかりと考えて、SNSとの上手につき合っていきたいですね。

SNSとのつき合い方

SNSは上手に使えば良い点もあるので、うまくつき合っていきたいです。

なにも考えずSNSを開くと延々と時間を吸い取られてしまうので、しっかりとスケジュールを立てて利用するようにしたらいいと思います。

「この時間帯なら好きなだけSNSを使っていい」とあらかじめ決めておけば、それ以上の時間をSNSに使わずに済みます。

ぼくの場合にはこういうルールでSNSを使うように決めました。

- TwitterとFacebookは朝昼晩ごはんの直前、寝る直前だけ使っていい

- Instagramはごはん、お菓子の撮影をした時だけ使っていい

- Facebookアプリはスマホから削除。パソコンから利用する

- Twitterは投稿だけできるアプリを導入。返信などはパソコンから

今のところこの運用でSNSに取られる時間はずいぶん減ったような気がしますし、特に不便だと感じません。これは自分でも意外でした。

外出先でSNSが使えないと不安になるかもしれませんが、最悪スマホのブラウザ経由でアクセスしたらいいので問題ありません。

スマホでブラウザからSNSにアクセスするのは面倒くさいので、ひんぱんにアクセスするのも防げます。

SNSを利用するちょっとした技

SNSを使う時にもちょっとした技を使うと余計な時間を使わなくても良くなります。

- フォーロワーを0にする

- 使用するウェブサイトやアプリを管理するソフトを使う

- アカウントを用途によって使い分ける

- 通知を制限する

フォローを0にする

ちょっと荒技だけど自分がフォローしている人を0(ゼロ)にしてしまえば、タイムラインには何も表示されなくなってすっきりします。

Twitterの場合には「リスト」を使って、チェックしたいアカウントをカテゴリーにわけて登録しておけば見たい時にチェックできます。

Twitterのリスト

使用するウェブサイトやアプリを管理するソフトを使う

ウェブサイトやアプリを登録して、スケジュールした時間でしか使えなくするサービスがあります。

たとえばfreedomとか。

Chromeの拡張機能ではBlockSiteも利用するウェブサイトを管理できます。

BlockSite-集中力を保ち、時間を管理する – Chrome ウェブストア

こういうものを使って自由な時間を取り戻そう。

アカウントを用途によって使い分ける

どうしても仕事でTwitterなどを使わないといけない場合には、アカウントをわけておくといいです。

ある人はTwitterを最新情報の取得ツールとして使っているのですが、プライベートとはアカウントを完全にわけています。

全部同じアカウントにしてしまうと、仕事で情報を得るためだったのに気づいたら犬の写真ばかり追いかけてたなんてことにならずに済みます。

通知を制限する

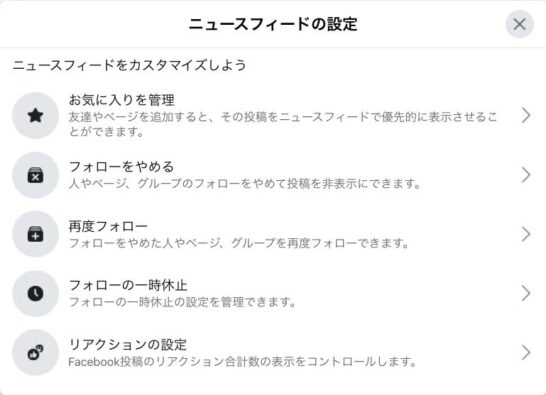

FacebookなどのSNSには通知のコントロール機能があるので、それをうまく使えば通知で集中力を奪われずに済みます。

Facebookの場合には「設定」の「お知らせ」から通知を表示しないように設定できます。

お知らせの設定画面

ニュースフィードの設定ではフォローの管理やニュースフィードで優先的に表示させる投稿をコントロールできます。

Facebookのニュースフィードの設定画面

スマホはつねにおやすみモードに

スマホは手元にあるとついつい手に取ってしまうほど魅力的。

家にでは引き出しの奥の方に、外出先ではカバンの奥底に入れておけば無意識にスマホに手を伸ばすのを防げます。

そしてSNSなどの通知も表示されないように「おやすみモード」に設定。

ぼくは今使っているスマホには「フォーカスモード(集中モード)」がついているので、つねにこのモードにしています。

SNSなどの通知だけ切るように設定しているので、電話とLINE、Skypeだけは通知されるんですが緊急の連絡がここに入るので仕方ない。ここは妥協です。

SNSを使っていい時間帯には一旦この設定を解除してメッセージなどを確認して、一気に返信します。

それが終わったらまたフォーカスモードに戻して静かな世界へ。

これでも気が散る要素がずいぶん減るので効果ありますね。

質の高い余暇を過ごす

生活の質を上げるには質の高い余暇活動を手に入れるのが重要。

最初に書いたデジタルかたづけの30日間で見つける活動が、この質の高い余暇活動です。

意識したいのは「受け身の消費より体を動かす活動を優先」

手仕事は質の高い余暇活動にうってつけで、物を作ったり楽器を演奏したり、スポーツをするなどいろいろあります。

コンピュータープログラミングも手を動かす活動も注意が必要だけど、余暇の活動としてはあり。

要注意というのは、できるだけデジタルじゃなくてアナログな実際に手に触れられるものの活動をした方がいいという意味です。

人間の本能として物質的なモノをいじりたいらしい。

ぼくの場合はこうやってブログを書くのもいいかもね。

とにかく、手を動かすことで人間らしくなり、深い充実感を得られます。

スキルを活かして物質的な世界で価値あるものを作り出していこう。

ここでアナログな活動をするためにデジタルツールをうまく活用できます。

これまでSNSなどを完全な悪のように言ってきたけど、うまくそれらを利用するのが大事なんです。

SNSは善でも悪でもなくて、それをどう使うかが問題。

どうやってデジタルを使ってアナログな物作りをしていくか一例を紹介します。ピアノが趣味なのでそれを例にするとこんな感じ。

- 新しい曲を練習

- 弾き方がわからないのでYouTubeで解説動画を見る

- 動画の通りに練習

ピアノの他にも料理やDIY、プログラミングまでなんでもYouTubeにあるので、そういうのを利用して充実した余暇活動が行えるようになります。

とにかく毎週なにか1つ作ったり修理してみるのもいいかと。

新しいスキルを学んで、それを応用していろんなものを作り出していくのが質の高い余暇の重要な原資となります。

こういう一連の行為を日常の一部として取り入れてみるといいでしょう。

さいごに

デジタル・ミニマリストは反テクノロジー主義者ではありません。

日々進歩するインターネットの技術革新は否定しているわけじゃないんです。

新しい技術とそれを使う人との関係性を問題だと言っているだけ。

より質の高い生活を送るためには、溢れかえる情報に流されるのではいけない。

デジタルツールをどのように使うのかを自分の頭でしっかりと考えるのがとても大切です。

自分の頭は思考するためのスペースであって、雑多な情報を散らかしていく場所ではありません。